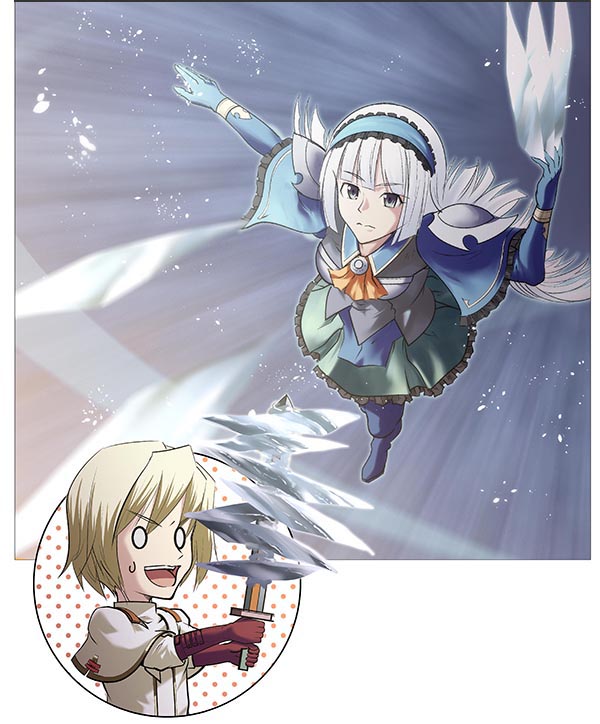

| 10mほどあけて向き合う俺と彼女。 俺の右手には一振りの西洋刀。彼女は相変わらず、徒手空拳。 「ユニックス様ー!頑張ってくだされー」 脇から声援をくれるのは先ほど彼女にボコられたごろつきども。嫌われ者の俺を応援してくれるあたりに若干の義理堅さを感じないでもないが、あいにく野郎共の声援は俺のモチベーションを下げることにしかならないことを察してほしい。 「では、参ります」 「いつでもいいよん」 剣を斜めに構え、攻撃に備える。 「それでは―――」 と、言ったのと、彼女が右腕を振り下ろしたのは同時だった。 そこから放たれる短刀状の何かが三つ。高速で迫りくるそれを右に半歩飛ぶことで躱す。 「これは……」 すれ違いざま首筋を撫でるひやりとした冷気。 改めて彼女と向き合うと、すでにその場に彼女はいなかった。 投擲と同時に右に飛んだのだろう。3メートル先に着地したと同時に、再び彼女はそれを放つ。 「―――っ!!」 右手から3つ。左手から3つ。計6本の迫りくる“それ”を今度こそ視認した。 長さ50㎝ほどの白き短刀。白銀の粒子を纏ったそれは、 「氷か!」 確認に気をとられた俺は一瞬回避に遅れる。しかし問題はない。右手の剣を十の字に振るい、 「せいっ」 一振り目で3本。二振り目でもう3本。コンマ2秒で計6本の短刀を叩き落とした。 「いや、なかなか」 肝を冷した。元消防局の人間とは思えない、アサシンもかくやの容赦ない投擲。大崩落事件解決から間もなくして、早くも命の危機にさらされようとは。 「………………」 正面には先ほどより2メートル距離を詰めた彼女。新たに右手と左手に三本ずつ短刀が握られている。 「なるほど。氷の剣………。アイスブレイドの使い手か」 雪の結晶を纏いしそれは、紛れもなく彼女が生み出した氷の剣に他ならない。おそらく大気中の水分を凍結して精製したのだろう。 「見事だ。一瞬でそれだけの刀を造り上げるとはね」 おそらく相当の集中力と繊細さを要とするのではあるまいか。理論こそ単純であるものの、この速さと精度での氷の精製はなかなかお目にかかれれるものではない。 「ただ………」 わかってしまえばさほど脅威といえるほどのものでもない。 せっかくの絶技も投擲意外に使い道がないのであれば、撃ち落とすか躱せば済むことだ。そうやって距離を詰めていけば、いずれは俺の勝利に終わるだろう。なにせ接近戦で俺に勝てる奴なんてそうはいないし。 「ちょっと手の内を明かすのが早すぎたね」 所詮は消防局のお嬢さんということか。駆け引きに関しては素人なのだろう。 「それは、どうでしょうか?」 と、俺の呟きが聞こえたのか、静かに彼女。 「むしろ気付くのが遅すぎたという考えも……」 「ん?それはどういう……」 と、言いかけたところで右手に違和感があることに気付いた。どうにも先ほどから右腕が、妙に重い。 「って、なんだこりゃ!?」 確認して気付く。おかしいのは右手………、が握っている剣であった。 例えるならぱらぽらアンテナ。オーソドックスな西洋刀だったはずの俺の剣には、横向きに六つの氷柱が張り付いていた。 「これは………」 光輝く真白きそれは、先ほど撃ち落としたはずの彼女の剣に他ならない。 「なるほど、そういう……」 撃ち落としたと思っていた氷の剣は、弾かれることなく俺の剣に張り付いていたわけだ。おそらく剣(もしくは金属)にぶつかったときには張り付くよう、あらかじめプログラミングされていたのだろう。 斬撃と武器封じの二段構え。思った以上の芸達者ぶりであった。 「いや、感心している場合じゃないんだけれど」 そう。6本の短刀が張り付いた俺の剣は、明らかに重量が元の2倍以上になっている。このままこの剣で戦い続けるのは、ちょっと、まずい。 「それでは続いてまいります、ユニックス様」 「げ」 |